こんにちは。

試験に合格して、実技講習を終え、ようやく2級ボイラー技士の免許申請をできる準備が整ったので、申請までの手順を記録しておきます。

参考までにどうぞ。

まずは免許申請に必要な条件は揃いましたか?

- 試験に合格すること

- ボイラー実技講習を受講すること

これらをクリアして免許申請が可能になります。

試験の合格通知書だけでは免許申請はできません。3日間に及ぶ「ボイラー実技講習」を受講して実技講習修了証を入手する必要があります。

2つの書類を揃えた方は免許申請の手順へと進みましょう。

【2級ボイラー技士】免許申請の手順まとめ

免許申請は大まかな流れで5ステップです。

- 合格通知書・実技講習修了証を入手

- 免許申請書を入手

- 収入印紙・切手の用意

- 申請書類を作成する

- 郵送する

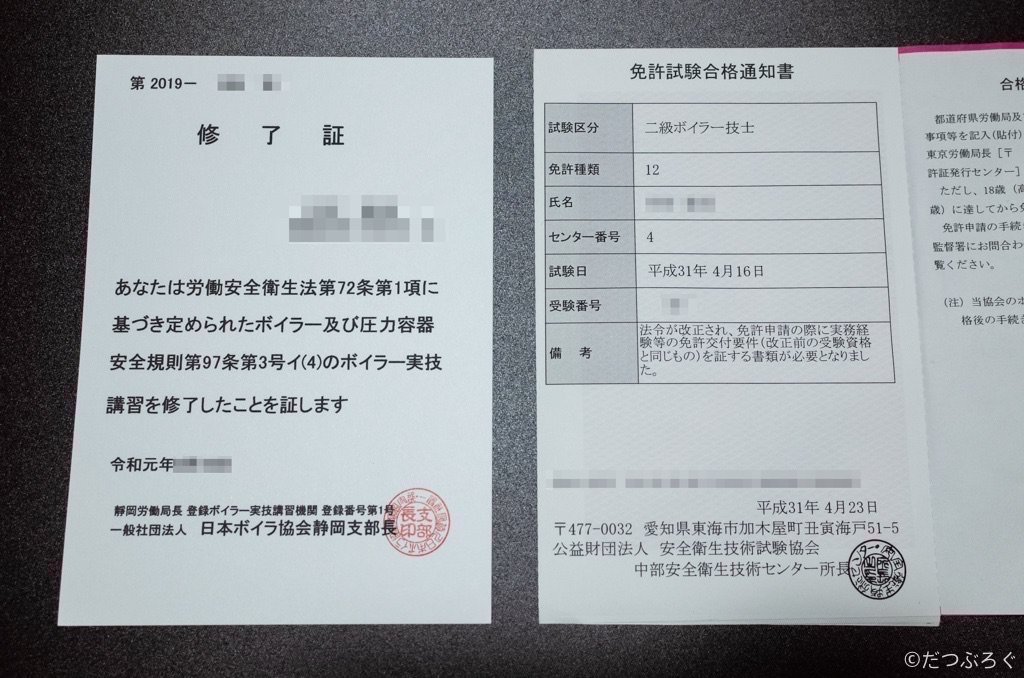

2つの必要書類を揃えよう

冒頭でも紹介した免許申請の条件2つをクリア。

手元には2つの書類が揃っていますか?

- 免許試験合格通知書

- 実技講習修了証

この記事を読んでいる方の手元には、

試験合格を証明する合格通知書、3日間に及ぶ「ボイラー実技講習」を受講したことを証明する実技講習修了証が揃っているはずです。

免許申請には上記2つの書類を提出します。

試験は毎月行われていてチャンスが多いけど、ボイラー実技講習は3日間かかるので少々ハードルが高いです。仕事を休む必要があるので、なるべく職業訓練へ通っている期間などに受講してしまうことをおすすめします。

関連記事ボイラー実技講習の申込み手順

免許申請書を入手しよう

免許申請書セットを入手しましょう。

中には必要書類が一通り揃っています。

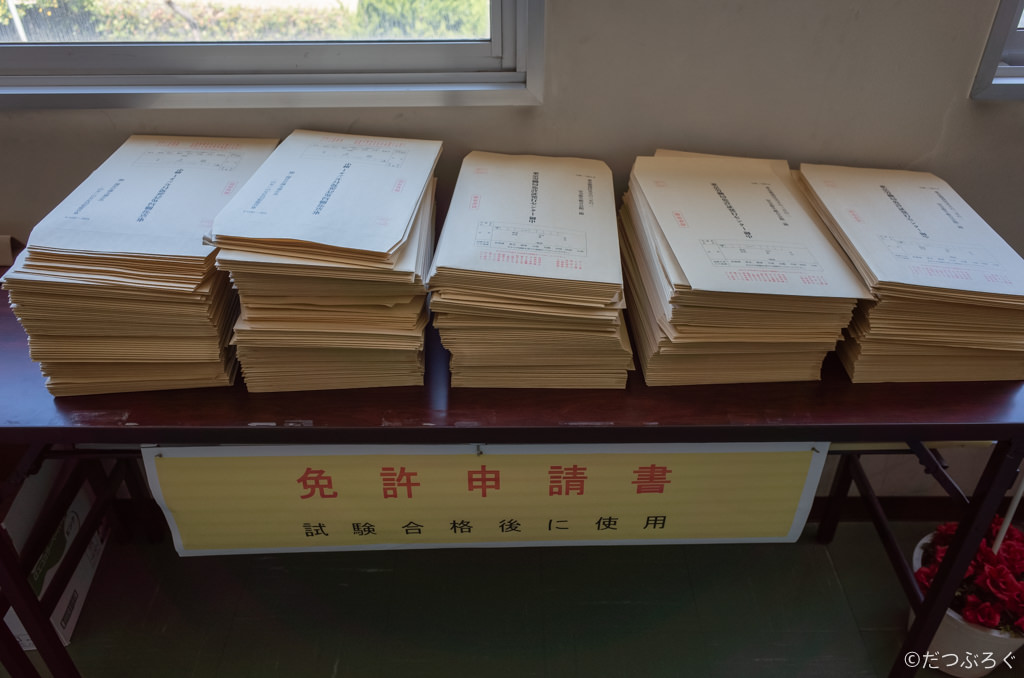

私のときは試験会場の中部安全衛生技術センターで配布されていたので貰っておきました。ほとんどの方は貰っていると思います。

他会場でも配布されているはずなので、試験会場へ訪れた際は合否に関係なく貰っておきましょう。試験後だと気が抜けていて貰い忘れる可能性もあるので試験前に入手しておくのがおすすめ。

関連記事【2級ボイラー技士】愛知県まで遠征ドライブして受験してきました

収入印紙・切手を用意しよう

免許の発行手数料と、

発行された免許の返送用切手を用意しましょう。

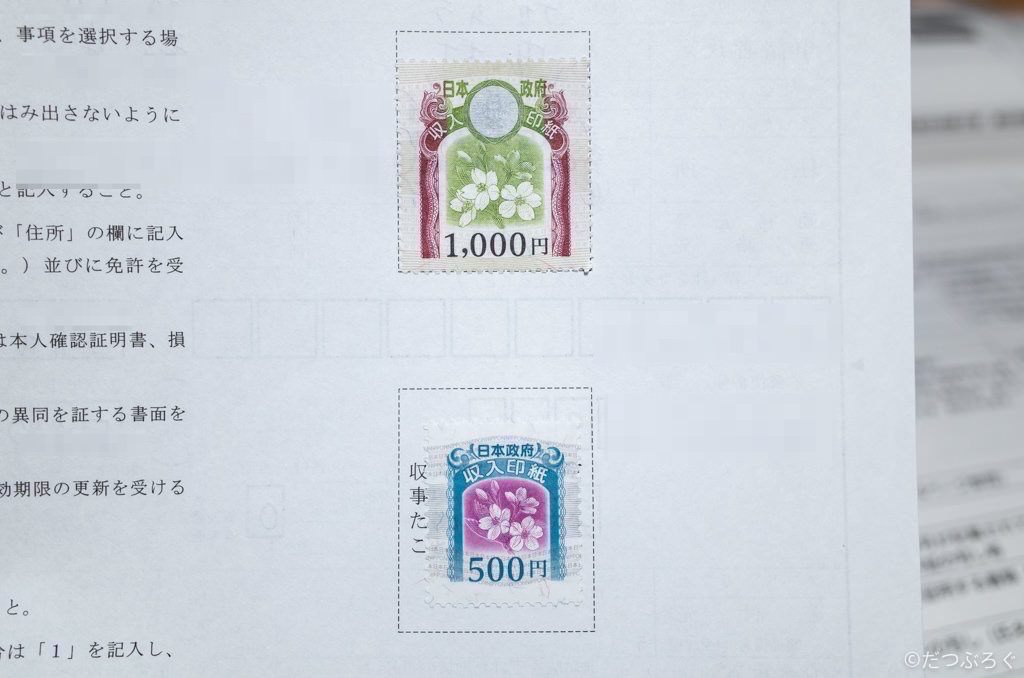

- 収入印紙(1,500円)

- 切手(404円)

発行手数料には収入印紙を使用し、切手は返送用の封筒に貼り付けます。

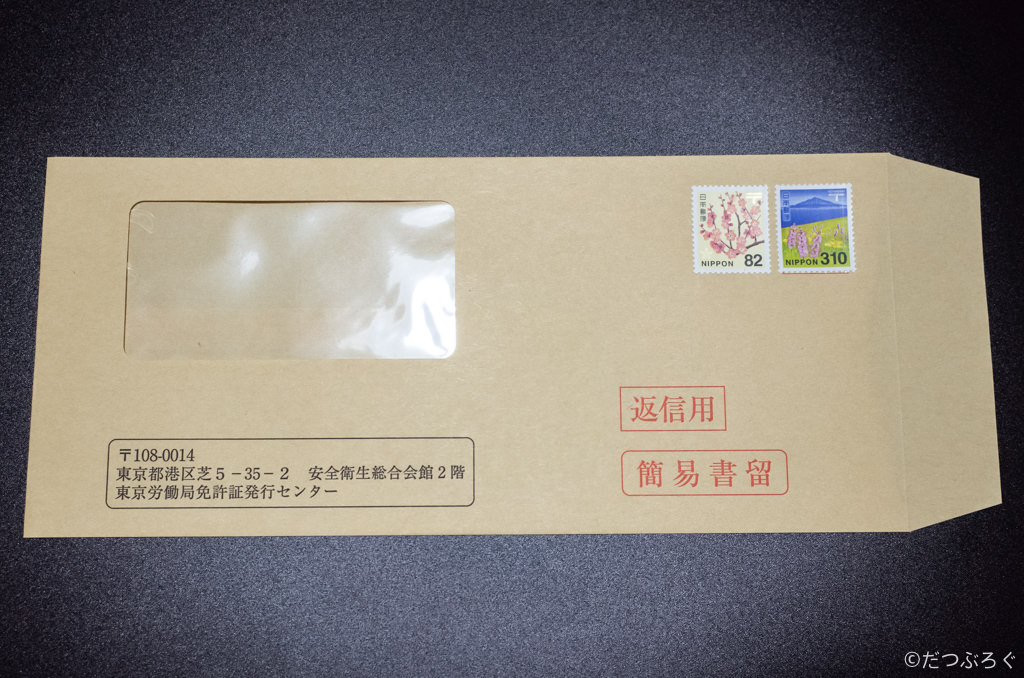

郵送方法は指定の「簡易書留」の郵便料金です。

どちらも郵便局で購入可能。

字面は似ていますが「収入証紙」ではなく「収入印紙」です。他のビルメン資格では収入証紙を扱うことが多いので間違えないように注意です。

免許申請書を作成しよう

合格通知書、技能講習修了証、収入印紙、切手を揃えたら最後に免許申請書を作成します。

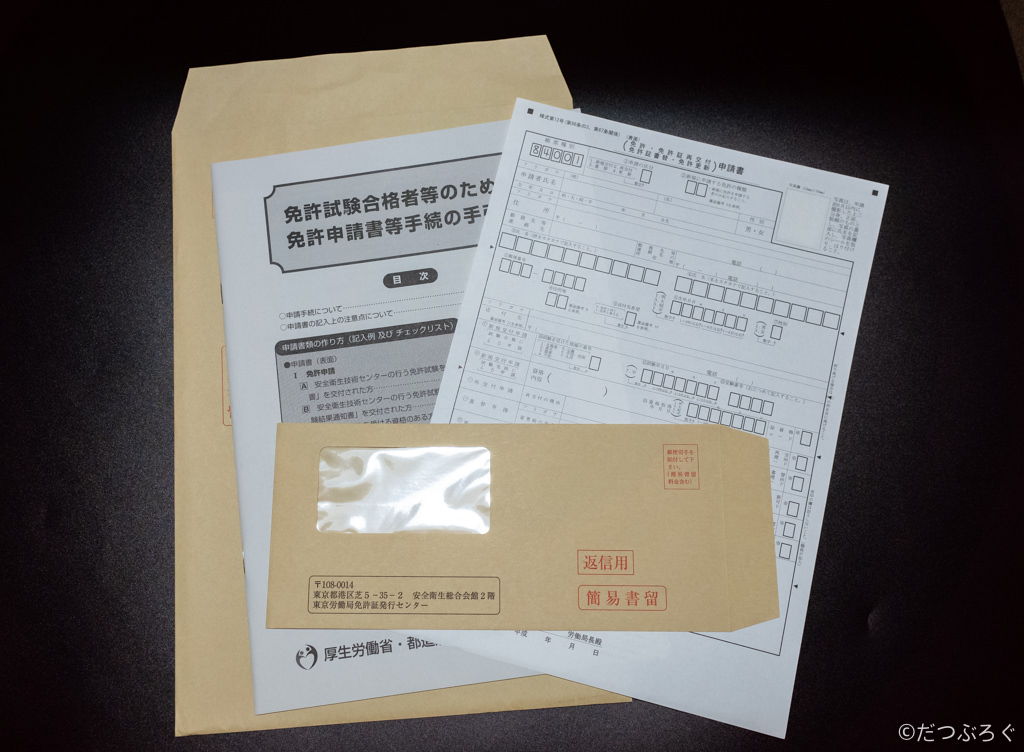

免許申請書セットの中身を確認。

- 免許申請書

- 手続きの手引き(冊子)

- 返信用封筒

- 上記書類が入っていた封筒

これらが入っていた封筒は送付用に使用します。

おそらく試験の際に免許申請書を貰っていて、それから免許申請をするまでに期間が空くはずなので汚したり破いたりしないよう丁寧に保管しておきましょう。

基本的には冊子の説明通りに作成すれば大丈夫。

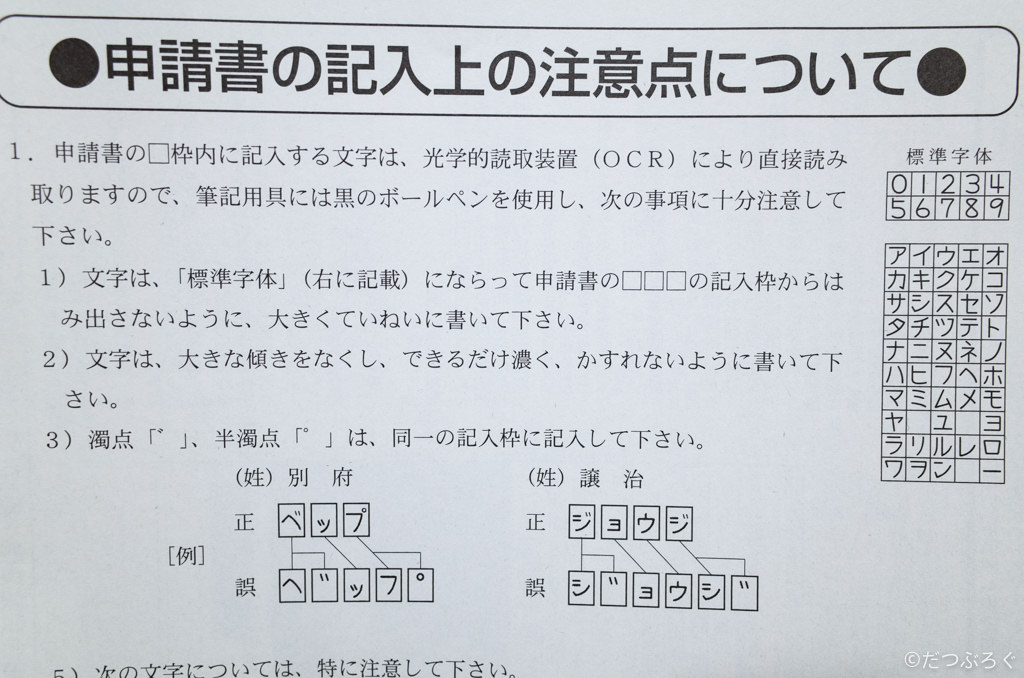

機械で文字を読み取る項目があるため、書き方の説明をよく確認しながら記入しましょう。

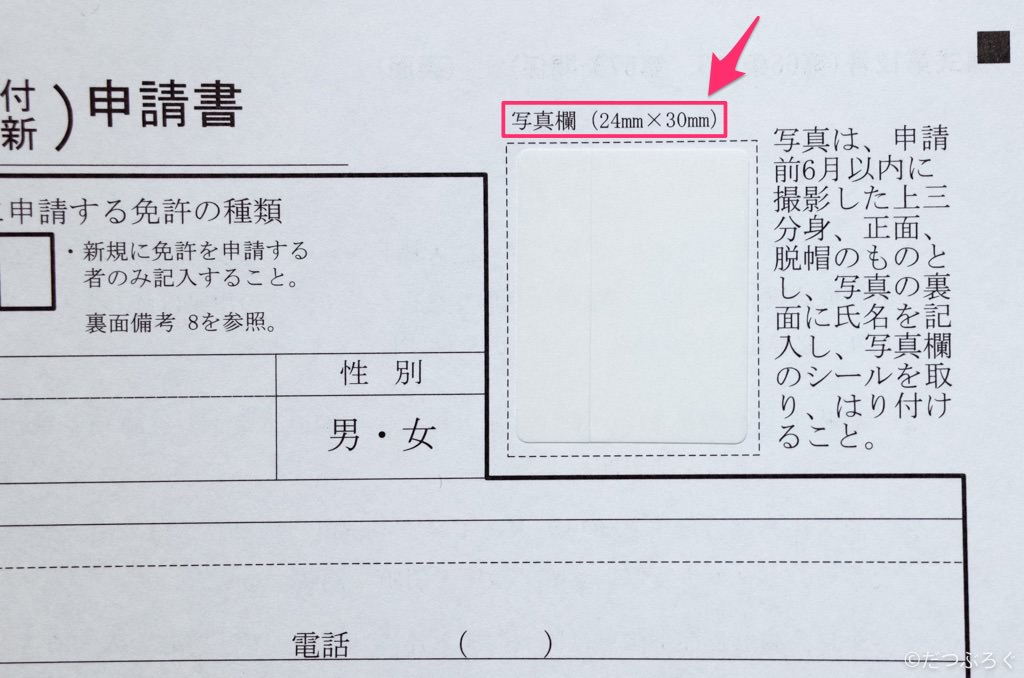

申請書には証明写真(30×24mm)を添付します。

撮影から6ヶ月以内の写真であれば大丈夫なので、受験申請書のときに用意した写真の残りを使い回せるはずです。もし6ヶ月以上過ぎていたり、免許用にバッチリ撮影し直したい方は新しく用意しましょう。

申請書には予め両面テープが張り付いています。

申請書の裏面には収入印紙を貼り付けます。

記入ミスや申請書の破損などで書き直す可能性もあるので、もしもに備えて収入印紙の貼り付けは一番最後にしましょう。

剥がすことになったら面倒なので。

返信用封筒に切手(404円分)を貼り付け。

宛名はプリント済み、自分の住所氏名も記入する必要がなく切手を貼り付けるだけで大丈夫。

これにて免許申請の準備が整いました。

記入漏れや添付忘れがないか最終確認。

- 合格通知書

- 実技講習修了証

- 免許申請書

- 返信用封筒

上記4点が揃ったら送付用の封筒に入れます。

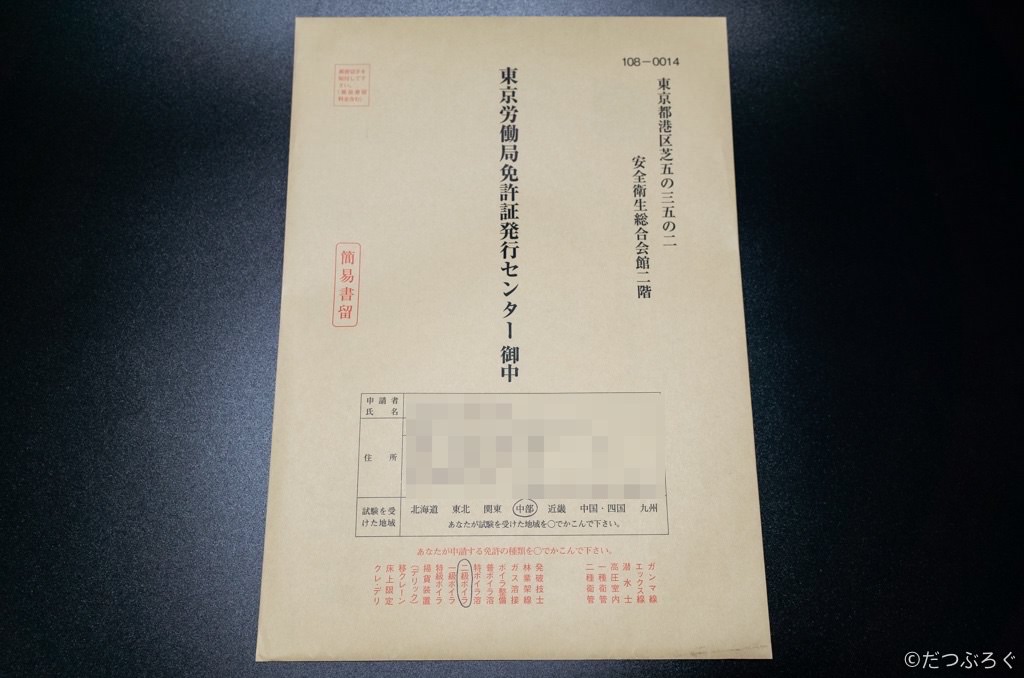

送付用の封筒は「試験を受けた会場」と「申請する免許の種別」を◯で囲み、記入欄に自分の住所氏名を記入します。(※説明順がおかしいですが、封をする前に記入して下さいね。)

これにて準備完了です。

郵便局で郵送手続きをしましょう。

簡易書留で郵送しよう

郵送は「簡易書留」と指定されているため、郵便局窓口へ持ち込んで手続きをします。

郵便局の窓口で「簡易書留でお願いします」と言えば大丈夫。

このときに郵便手数料を支払うので切手などは必要ありません。

ちなみに追跡情報を見ると発送手続きをした翌日には免許発行センターに到着していました。これにて免許申請の手続きは完了し、免許が返送されるのを待つだけです。

免許発行までの期間について

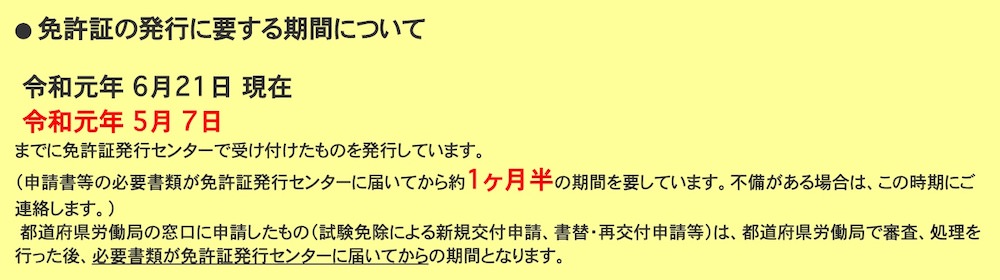

免許発行に要する目安期間は東京労働局ページで確認できます。

期間については申請した時期で大きく変化するので申請するタイミングには注意。

合格発表直後であれば申請が混み合うので時間がかかります。

(2019年の話)私もチェックしてみてみると、

免許発行センターに届いてから約1ヶ月半…

1ヶ月半!

他資格に比べたら1ヶ月半は長いと思うけど、2級ボイラー技士は「2〜3ヶ月かかる」という悪評を聞いていたので早く感じます。

とくに10月〜翌5月の発行手続きが混むようです。出張試験が夏以降に集中しているので、そういった時期は発行まで2ヶ月を超えるかもしれませんね。

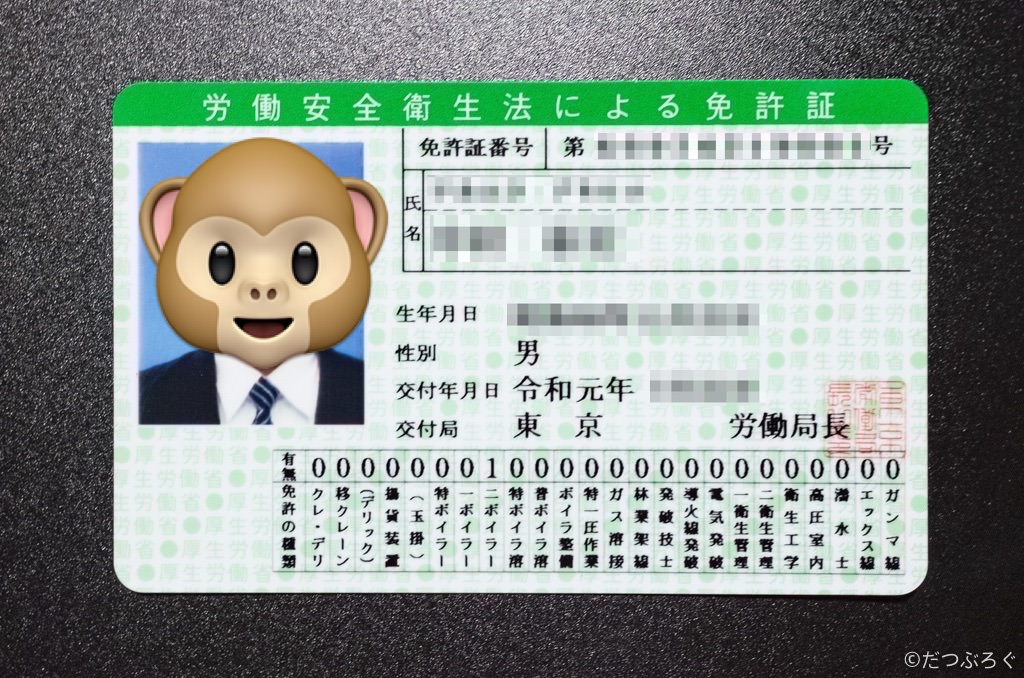

そして念願の2級ボイラー技士免許をゲット。

私のときは目安1ヶ月半のところ36日でした。

申請数が少なかったのか目安よりも短縮。

届くまでは気長に待ちましょう。

まとめ

2級ボイラー技士は地味に面倒な作業が多かったです。

免許申請までの長い道のりを乗り越えて免許を手にしたときは気分が高まるはずです。そのときの勢いで次なるビルメン資格に挑戦してみてはどうでしょうか。

ビルメン4点セットのコンプリートを。

揃えた方は消防設備士を。

高みを目指して上位資格への挑戦を。

資格を武器に良いビルメンライフを!