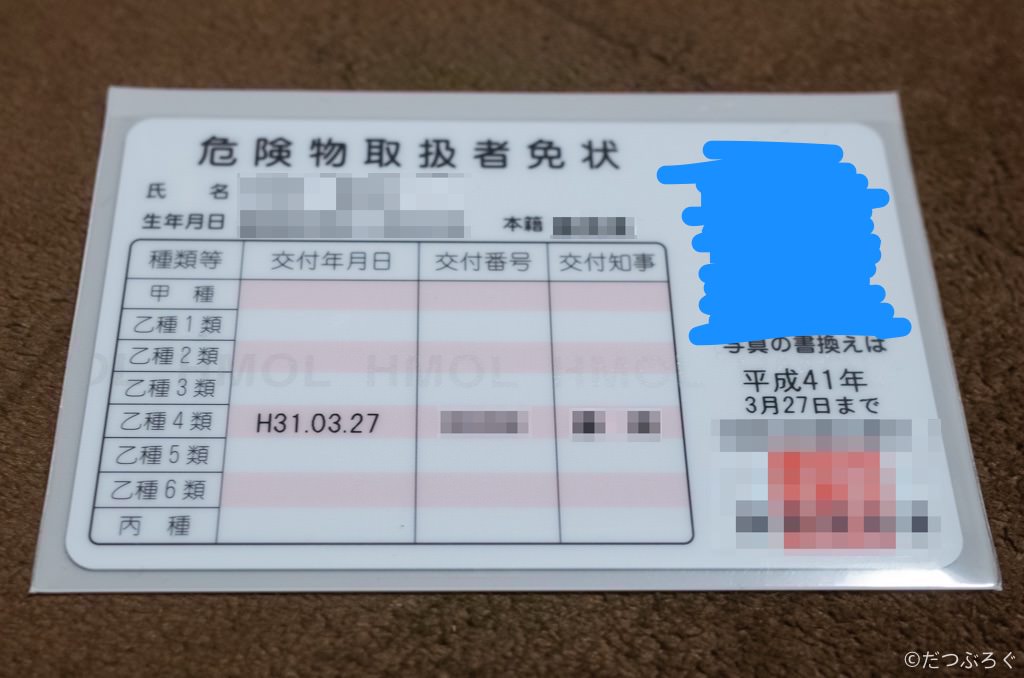

この記事では、危険物乙4に合格したあとの免状交付申請の手順についてまとめています。

あなたの手元には試験結果通知書が届いているはずです。

私も2週間という勉強期間で合格して、思っていたよりも正解率が高かったことに驚いています。そこそこ勉強すれば誰にでもチャンスがある資格だと思います。

そして合格したら免状交付申請を忘れずに行いましょう。

免状をゲットするまでの手順をまとめました。

試験結果について

結果発表日は試験当日に通知されているはずです。

結果発表日には公式サイト「危険物取扱者試験 |一般財団法人消防試験研究センター」にて合格者の受験番号が公開されるので確認しましょう。

公式サイトでの発表から1〜3日程度すると試験結果通知書(ハガキ)が合否問わず届きます。ネット上で受験番号を確認していても、このハガキが届くまでは不安でモヤモヤします。

私は公式サイト発表の翌日に届きました。

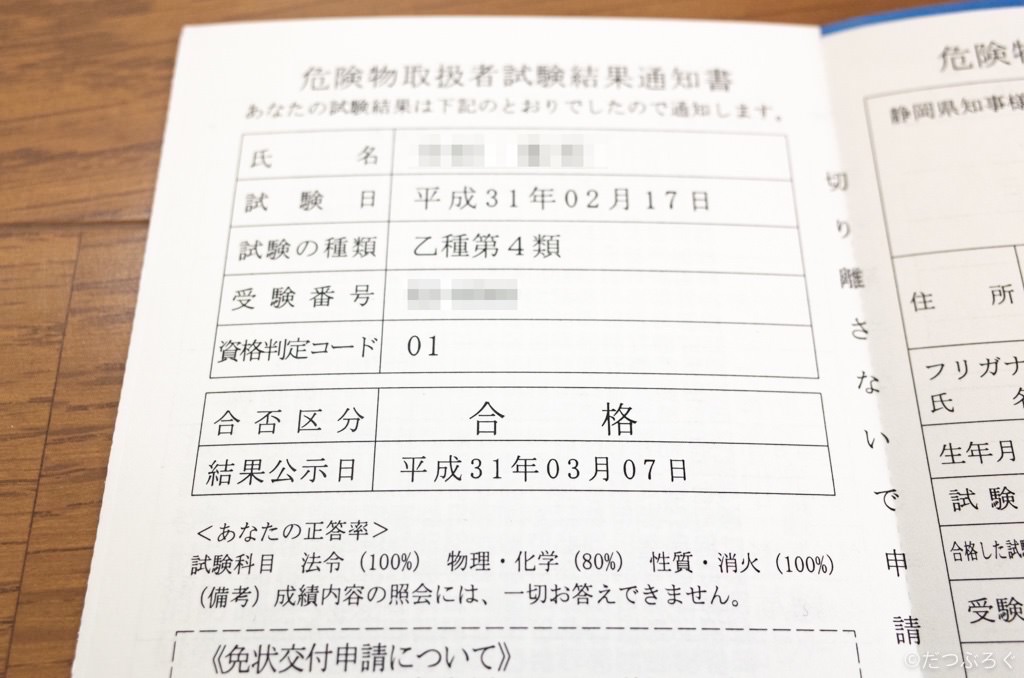

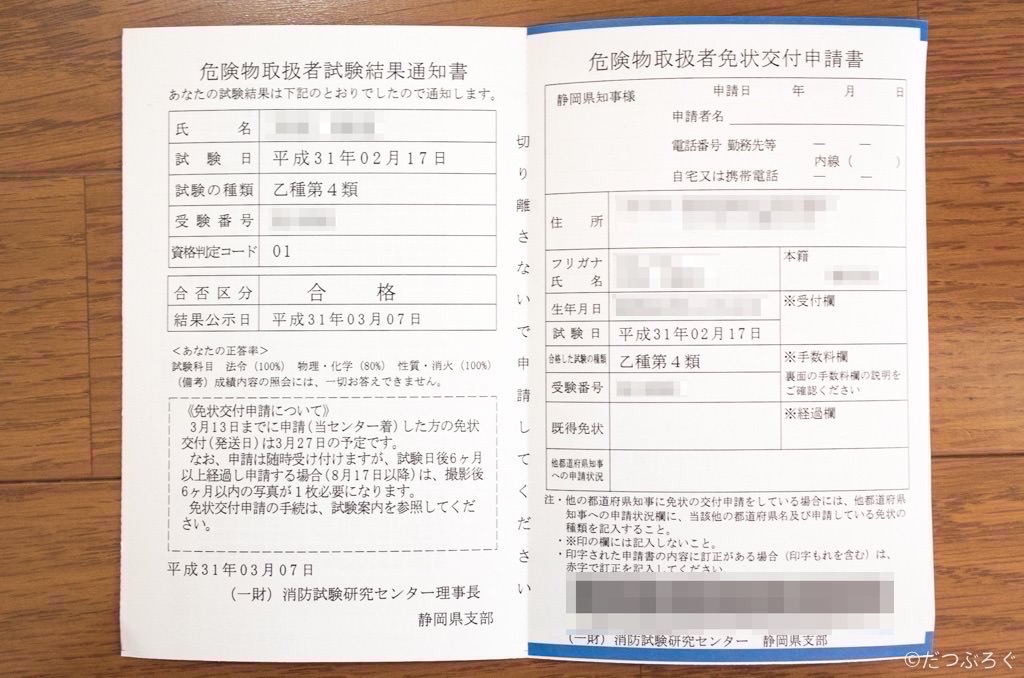

届いた見開きハガキを開くと合否の確認ができます。

- 試験結果通知書(左)

- 免状交付申請書(右)

見開きハガキ1枚で合格通知書と免状交付申請書の2つを兼ねています。

これらは切り離さずに使用します。

ちなみに試験結果通知書には試験結果として正答率が記載されています。

3科目の各正答率60%が合格ラインです。

私は知識ゼロから2週間という勉強期間でしたが正答率は安全圏内でした。勉強方法や仕様テキストは別記事にて紹介しています。

免状交付申請の手順について

合格していたら必要なものを準備をしましょう。

- 免状交付申請書(見開きハガキ)

- 手数料(収入証紙 2,900円分)

- 免状の返送用封筒

- 返送用切手(404円分)

- 上記書類を郵送する封筒

- ※取得済み免状(初回の方は無し)

すでに危険物取扱者(他類)を取得済みの場合は免状を書き換える必要があるため旧免状を同封します。初回の場合は必要ありません。

上記の必要なものを揃えたら受験した都道府県の消防試験研究センターの支部へと郵送します。

免状交付申請書(見開きハガキ)

届いた見開きハガキの右側が免状交付申請書です。

これらは切り離さずにそのまま使用します。

免状交付申請書には記入事項あるので忘れずに記入します。

- 申請日

- 申請者名

- 連絡先

記入するのは上記の3点です。

住所から下の情報はすでに記載済みなので、記載情報に誤りがないかだけ目を通しておきましょう。

手数料(収入証紙 2,900円分)

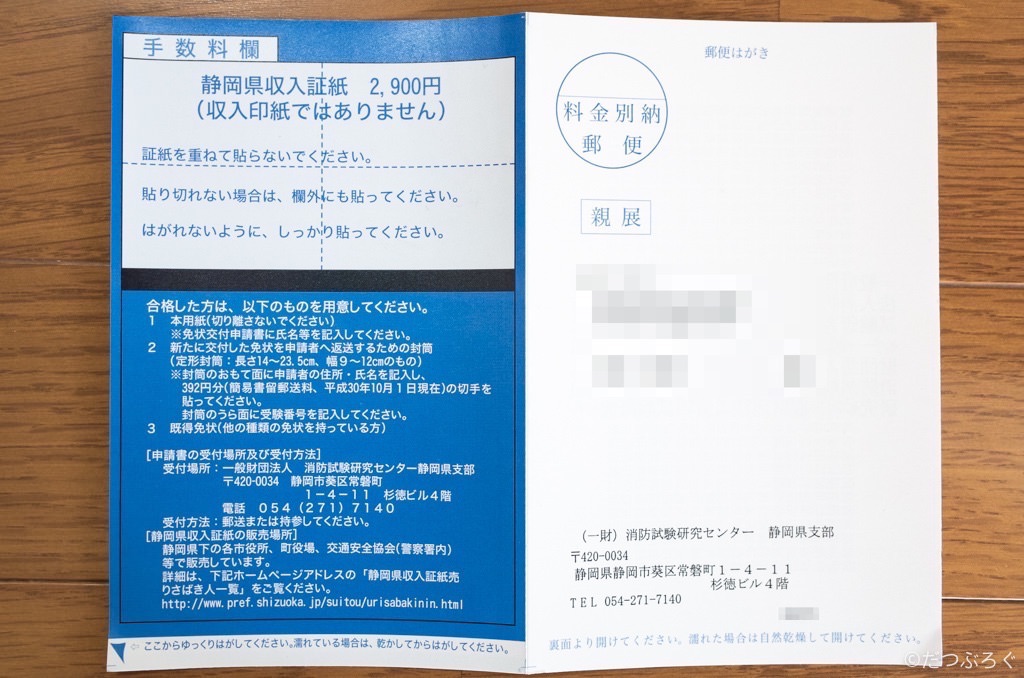

次にハガキの裏面です。

裏面の手数料欄へ収入証紙(2,900円分)を添付します。

この「収入証紙」とは地方自治体が条例に基づいて発行し、自治体に対する租税や手数料などの納付を行うための証票です。聞き慣れないものですが注意してください。

字面は似ているけど「収入印紙」ではなく「収入証紙」です。

間違えないように準備しましょう。

免状交付申請をする都道府県が発行している収入証紙が必要となります。私は静岡県での申請なので静岡県の発行する収入証紙を購入しました。

多くの人は一度は収入証紙を見たことがあると思います。

運転免許証の取得時ですね。

何らかの書類へ切手のようなものを貼り付けていた記憶があるはずです。

ということで、

私は運転免許センターで購入しました。

正確には運転免許センター内にある「交通安全協会」が販売場所になるため、交通安全協会のある警察署でも購入可能な場合があります。地域によっては警察署や免許センターで購入できるとは限らないので、事前に下調べや問い合わせをして確認をしましょう。

- 交通安全協会(免許センター、警察署など)

- 食品衛生協会

- 計量協会

- 自動車学校

- 職場労働組合連合

上記のような施設で購入可能ですが、必ずしも購入できるとは限りません。

各都道府県で購入できる場所が異なる場合があるので、気になったら「○○県 収入証紙 購入場所」と検索してみてください。都道府県の公式ホームページで収入証紙の取扱い場所が紹介されています

よく似ている「収入印紙」とは違って郵便局やコンビニでは入手不可なので注意です。

悩んだら運転免許センターへ行けば確実です。

封筒の準備

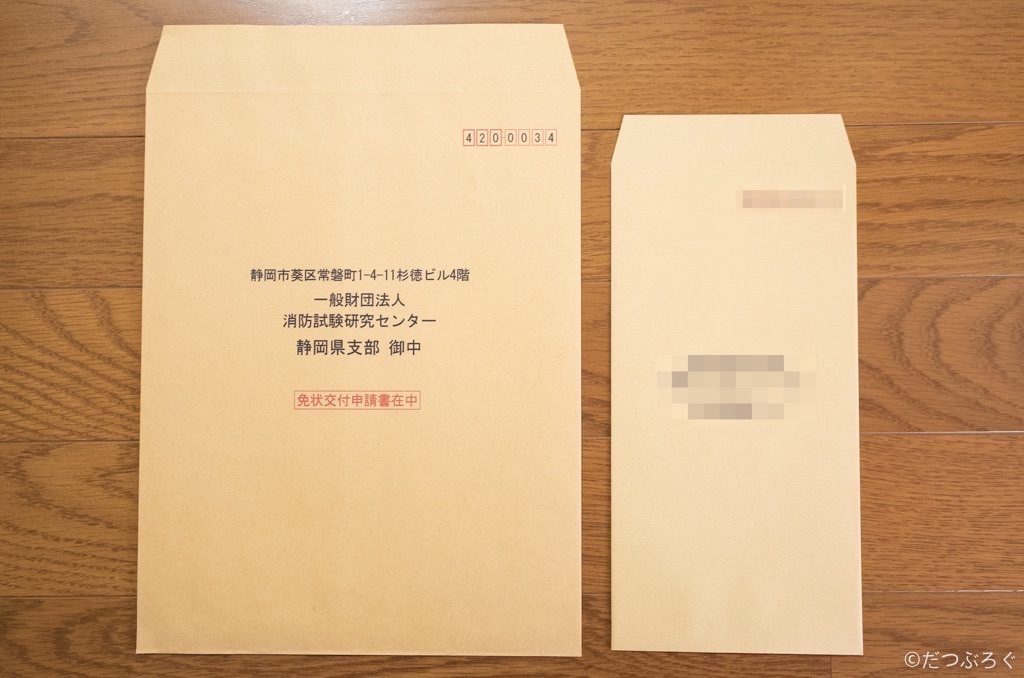

書類を入れる郵送用と、免状を返送してもらう返送用の2種類の封筒を準備します。

- 角形3号(郵送用)

- 長形3号(返送用)

私は上記の2枚を用意しました。

返送用は「長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cmまで」と指定されていますが、免状が入ればいいので長形3号で大丈夫です。

郵送用は大きめの角形3号を使用しました。中に同封する返信用封筒を折り曲げたくなかったので大きめサイズを選びましたが、折り曲げても気にしない方は長形3号で十分です。

郵送用の封筒にはサイズ指定はありませんので好みで選んでください。

封筒は小さい方が送料も安く済むので長形3号がおすすめです。

返送用封筒には免状を返送する郵送先の宛名(自宅等)を記入、封筒裏面には受験番号を記入するように指定されているので忘れずに記入しましょう。

そして免状の返送にも郵送料が必要です。

返送に必要な切手をあらかじめ貼り付けておきます。

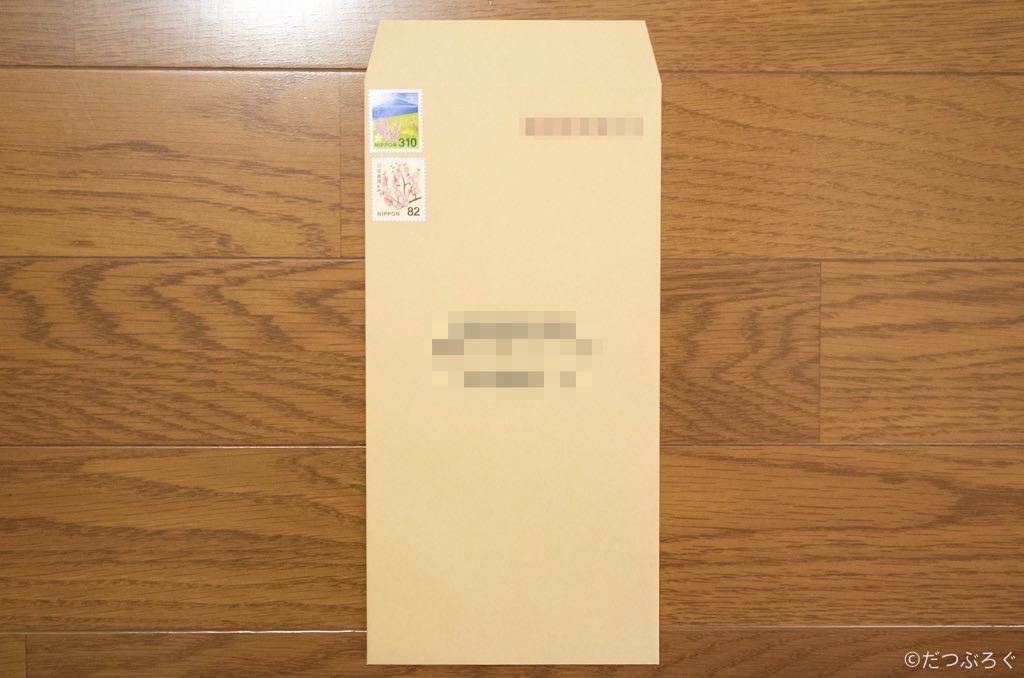

返送用の切手(簡易書留 404円分)

切手は合計404円分を用意しましょう。

- 定形郵便物基本料金:84円

- 簡易書留手数料:320円

免状の返送は簡易書留郵便と指定されています。

しかし404円ピッタリの切手は存在しないため、複数の切手を組み合わせて404円分を揃えます。

私は郵便局窓口の職員に「392円分ください」と言ったらこの2枚の組み合わせを頂きました。

郵便局であればほぼ全種類の切手が揃っているはずなので、枚数が少なくなる組み合わせを選んで用意してもらえるかと思います

郵便局窓口で「404円分の切手をください」と伝えれば間違いないです。

仕事などで郵便局へ行く時間のない方はコンビニで切手を購入することになりますが、コンビニでは取り扱い切手の種類が少い可能性があるので注意です。

コンビニ店員さんによっては404円分の組み合わせを瞬時に選べない可能性もあるので、自分で「○○円を何枚、○○円を何枚」と指定するとスムーズでいいかもしれませんね。

- 320円 + 84円 = 404円

- 210円 + 100円 + 94円 =404円

例として上記の組み合わせだと枚数も少なくて分かりやすいと思います。しかし使用頻度の低そうな「210円、320円」などはコンビニの在庫にはない可能性もあります。

できる限りは郵便局での購入をおすすめします。

各支部へ持参、または郵送する

必要なものが揃ったら郵送または提出しましょう。

- 免状交付申請書(記入・収入証紙の添付)

- 免状の返送用封筒(宛名記入・切手の添付)

- ※取得済み免状(初回の場合は無し)

用意できたら提出方法は2択です。

- 消防試験研究センター各支部へ持参する

- 郵送する

もし家から近いようなら消防試験研究センターへ持参して提出してしまえば送料がかかりません。距離があるようなら交通費や移動時間を考慮すると郵送が安く済むはずです。

安く済む方で提出しましょう。

とくに郵送時のオプション指定はされていません。

心配性な私は簡易書留で郵送したけどポスト投函でも提出は可能です。

個人情報・合格通知書・収入証紙など大切な書類を取り扱っているので、郵便料金が高くなっても補償の効く「簡易書留」での郵送を選んでおけば無難かと思います。

送付先は受験した各道府県の支部です。

免状が届く

郵送したら免状が届くまで待ちましょう。

私は郵送手続きから約2週間で免状が届きました。

ちなみに免状交付申請書には「◯月◯日までに申請すれば◯月◯日に発送予定です」と記載がされています。少しでも早く免状を手にしたい場合は、合格通知書が届いたら急いで期限内に申請をしてしまいましょう。

記載された期限を過ぎてからの申請でも問題なく免状は発行されます。

まとめ

合格後の免状交付申請についての手順でした。

参考になりましたでしょうか。

切手の準備、収入証紙の購入がやや面倒くさいですが、これさえ乗り切れば念願の免状が交付されますので頑張りましょう。

これにて私の「乙4類危険物取扱者」の取得記録は完結です。

勉強方法はこちら!

受験の準備はこちら!