この記事では、2級ボイラー技士の受験申請の流れを紹介します。

まずは受験申請書は用意しましたか?

2級ボイラー技士はインターネット経由で申請ができないため郵送で行います。つまり受験申請書は頒布機関まで貰いに行くか、各センターへ郵送で請求する必要があります。

まだの方は、先に受験申請書を入手しましょう。

受験申請書の作成手順と提出方法

受験希望日を決めよう

受験希望日は第2希望まで記入するため、公式サイト「公益財団法人 安全衛生技術試験協会」で試験日程を確認して決めておきましょう。

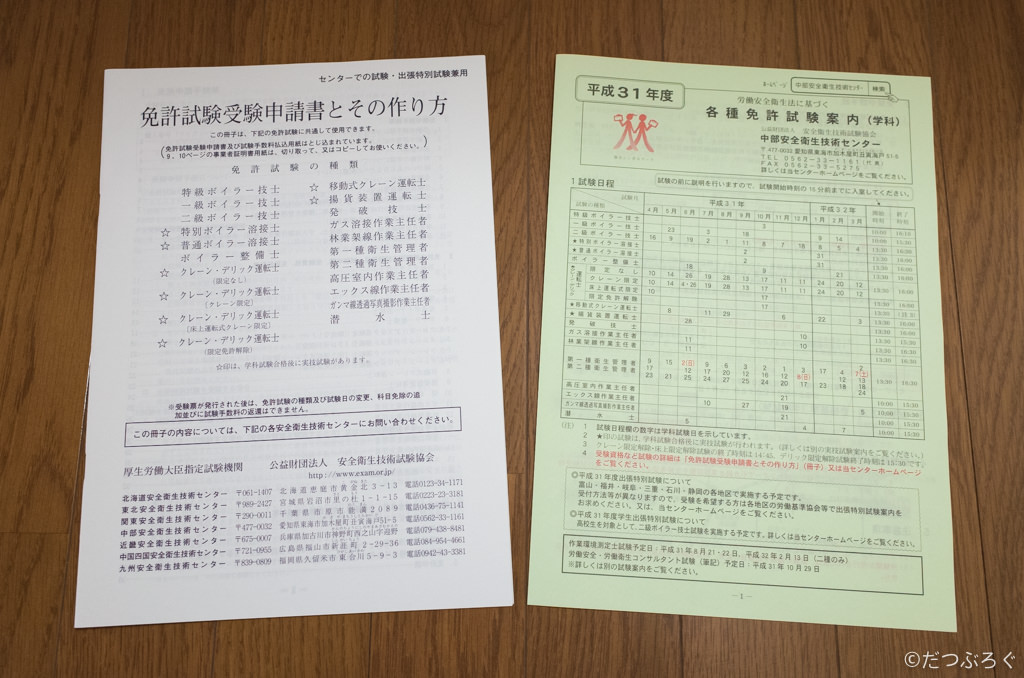

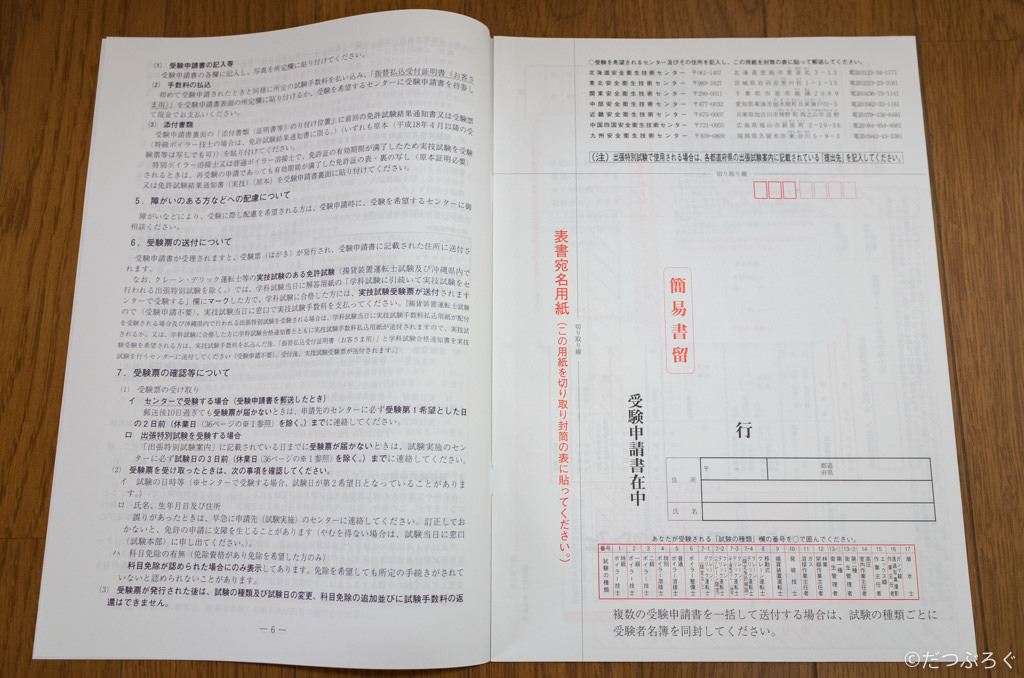

もし頒布機関まで受験申請書を貰いに行く場合は各種免許試験案内(写真右)も一緒に貰っておきましょう。安全衛生技術試験協会の各免許の試験日程が記載されているので便利です。

郵送用の封筒を用意しよう

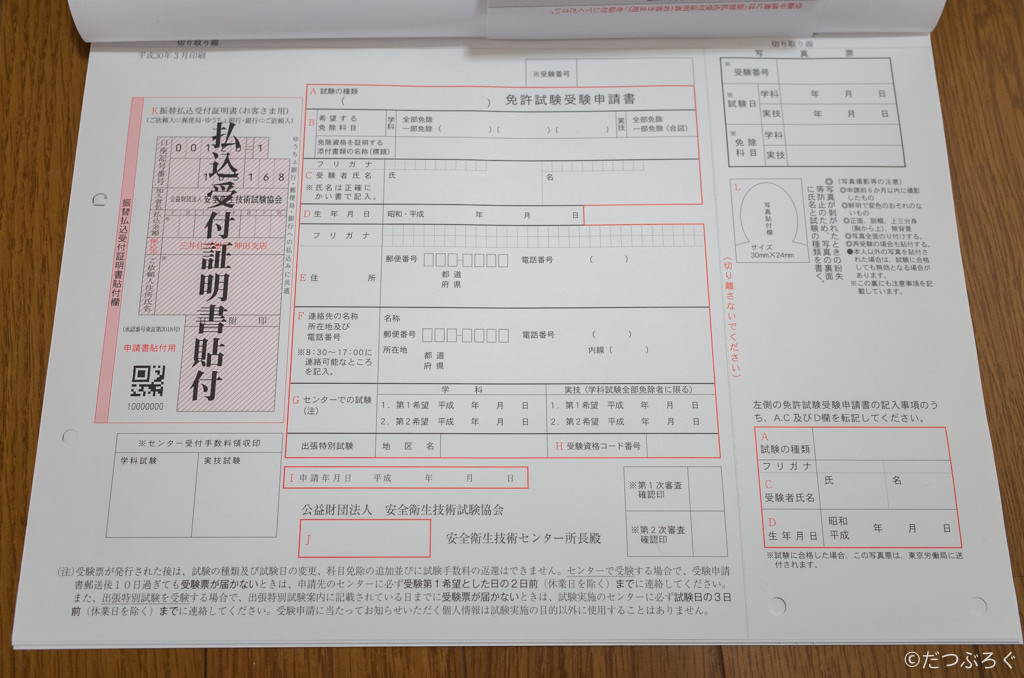

冊子状になった受験申請書の中にある宛名用紙を封筒に貼り付けて使用します。

各センターの住所は冊子内に記載されているので、自分が希望する試験地のセンター住所を記入します。

下の欄には自分の「住所氏名」の記入と、「試験の種類」から2級ボイラー技士を◯で囲みます。

宛名用紙を記入したら冊子から切り離して封筒へ貼り付けます。

A4書類の入る角形2号(240×332mm)がおすすめです。

100円ショップで入手可能です。

試験手数料の支払い方法

2級ボイラー技士の試験手数料は6,800円です。

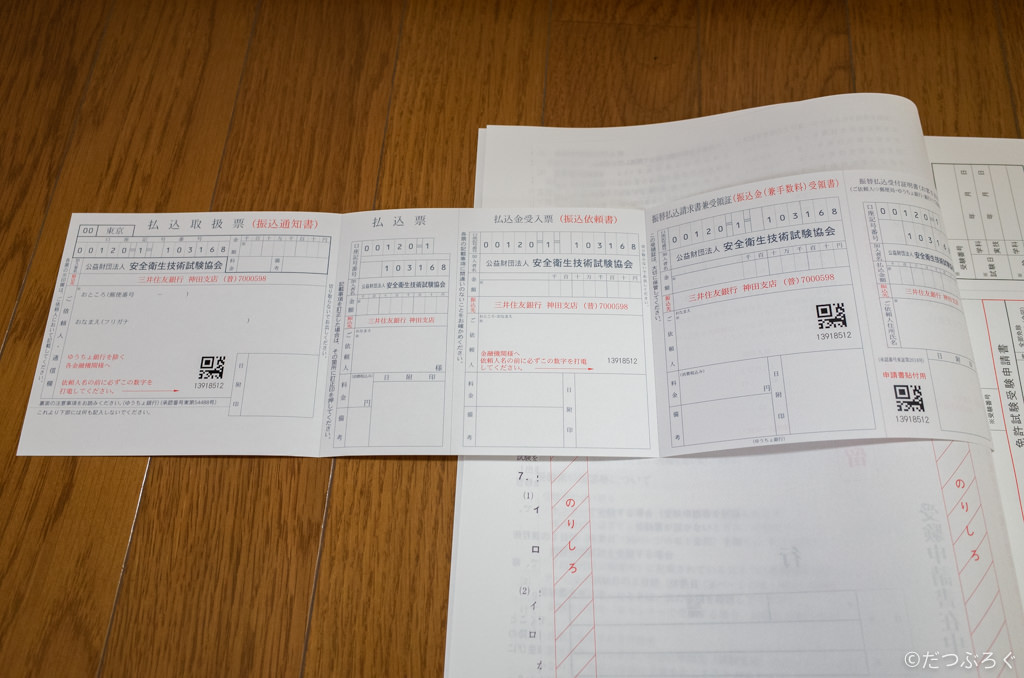

冊子に入っている払込取扱票(5枚綴り)を使用して支払いをします。

支払い方法は2種類あります。

- 郵便局や金融機関で払込みをする

- 各センター窓口で直接支払う

各センター付近にお住まいの方は窓口へ直接支払いに行くのが手っ取り早いけど、センターは全国に7箇所しかないため多くの方は郵便局等で払込みをする方法になります。

今回は郵便局での払込方法を紹介します。

まずは5枚綴りの払込取扱票を冊子から切り離しましょう。

- 払込取扱票

- 払込票

- 払込金受入票

- 振替払込請求書兼受領証

- 振替払込受付証明書

上記5枚を切り離さずに郵便局や金融機関へ持ち込んで使用します。

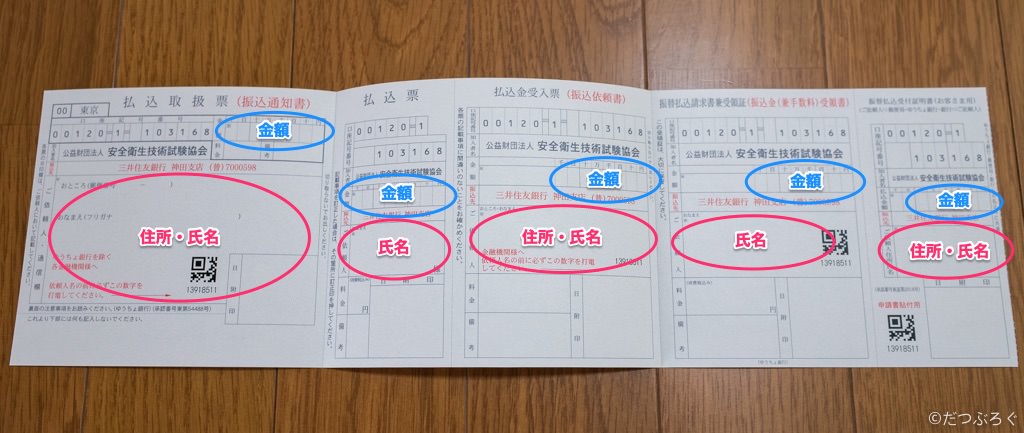

用紙は金額・住所氏名など必要事項を記入します。

金額欄には「6,800円」と記入。

私は郵便局で支払いをしました。

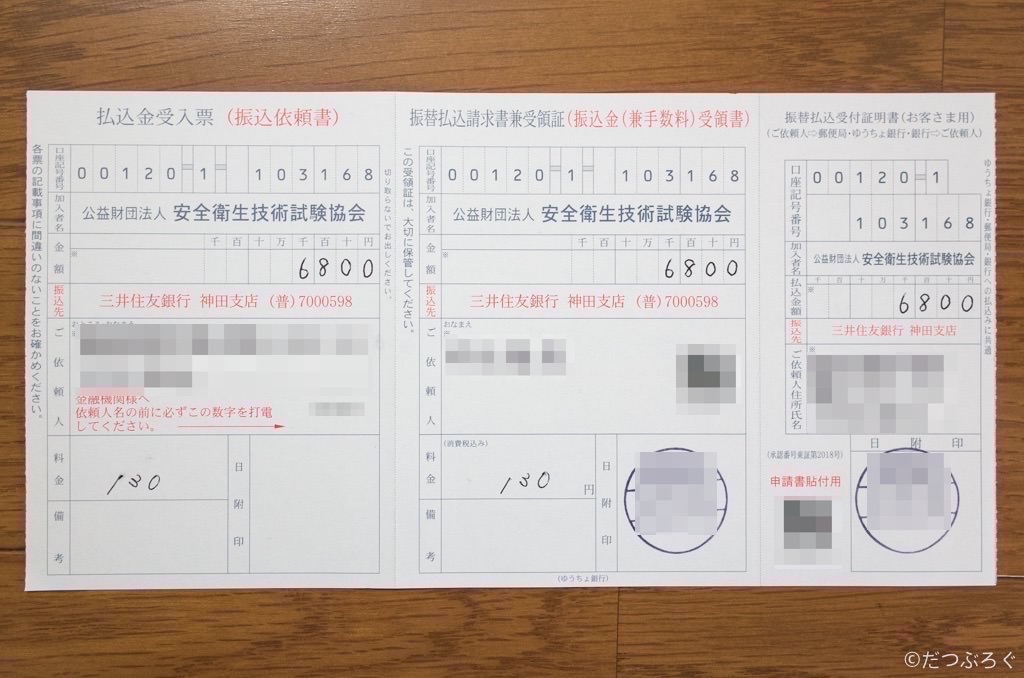

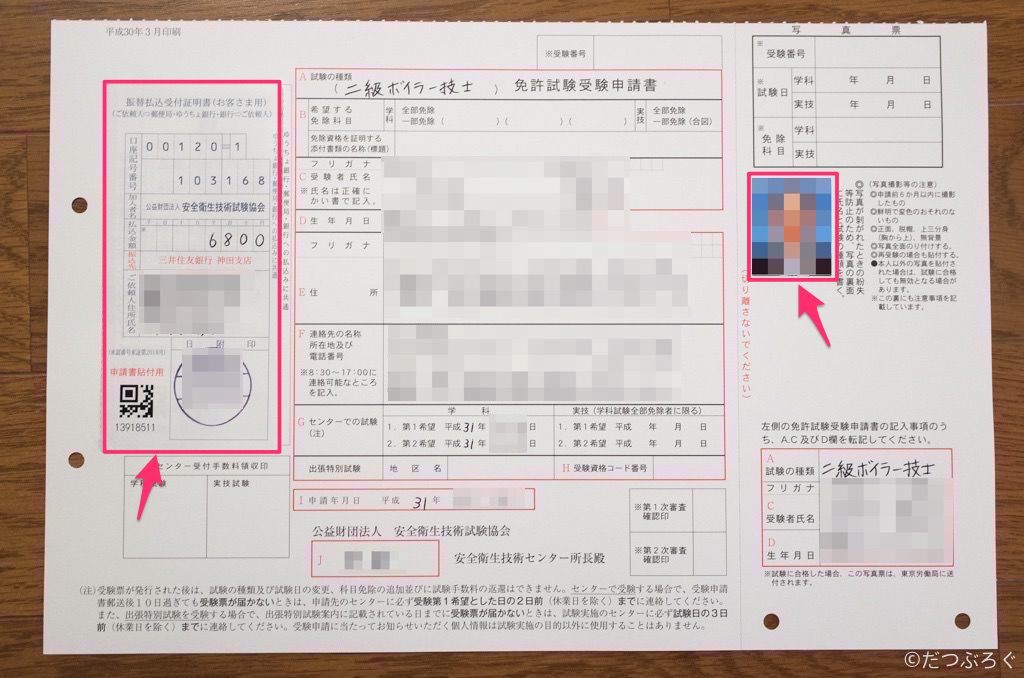

5枚綴りの右3枚が手元に返って来ます。

このうち右端の振替払込受付証明書を受験申請書に添付します。

私の利用した郵便局では、払込手数料130円がプラスされ合計6,930円を支払いました。利用する郵便局や金融機関によって手数料は異なるかもしれないのでご了承下さい。

受験申請書を完成させよう

冊子の免許試験受験申請書に必要事項を記入します。

次ページに記入方法の解説があるので確認しましょう。

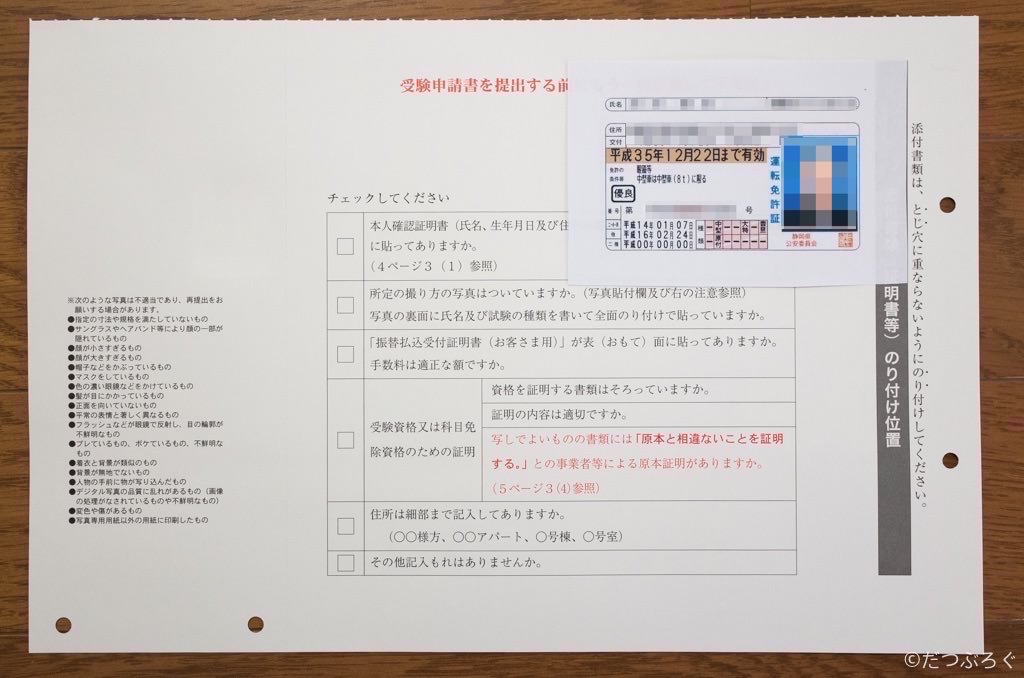

記入が終わったら必要書類を添付します。

- 証明写真(30×24mm)

- 振替払込受付証明書

- 本人確認書類のコピー

指定サイズの証明写真(6ヶ月以内に撮影したもの)を用意して、手数料支払いを証明する振替払込受付証明書は郵便局で手元に返ってきた伝票を使用します。

本人確認書類のコピーは運転免許証で大丈夫です。

用意した必要書類を添付します。

写真の裏には氏名・受験免許の種類を記入します。

裏面に本人確認書類のコピーを添付します。

私は運転免許証のコピーを使用しました。

記入漏れや添付忘れを確認したら封筒へ入れます。

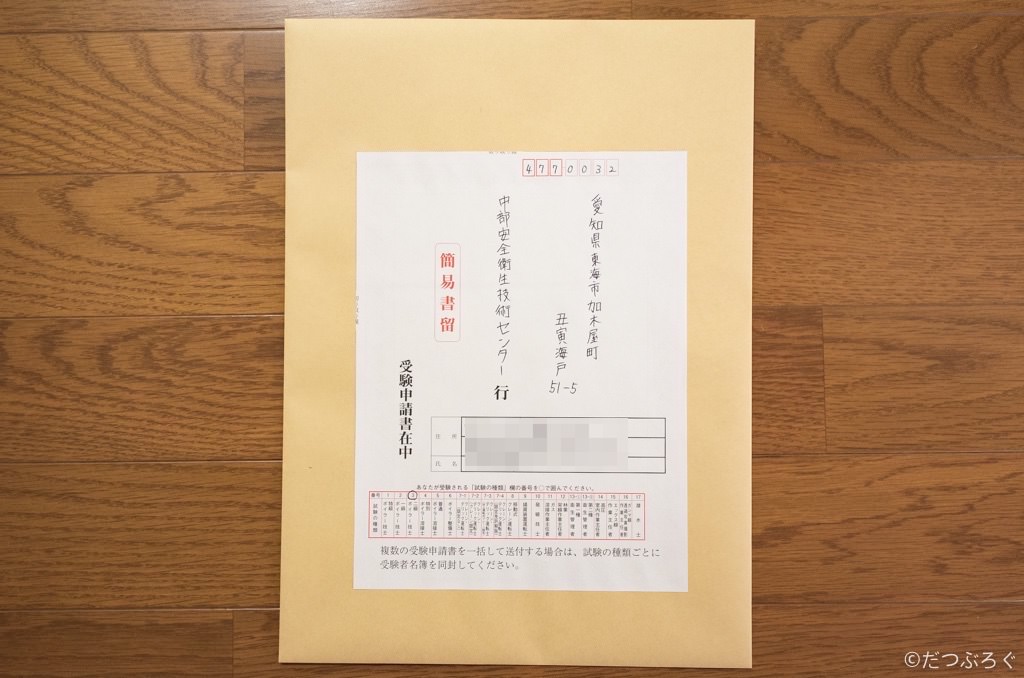

封筒表面には宛名用紙をのり付けします。

これで受験申請の準備が完了しました。

あとは郵便局で郵送手続きをするだけです。

宛名の「行」を消して「御中」に書き変えておくのが折り返し郵送でのマナーだそうです。私は郵送前にそれに気がついて修正しました。

受験申請書を郵送しよう

受験申請は試験日に対して受付期限があります。

期限に注意して余裕を持って郵送しましょう。

第1受験希望日の2か月前から14日前(消印有効)までに郵送してください(定員に達したときには、受験日は第2希望日になります。)。

受験申請から資格の取得まで

郵送の受付は「試験日の2ヶ月前から2週間前(消印有効)まで」です。

ちなみに定員に達した場合などは第2希望の試験日になるということなので、とにかく早く提出した方が第1希望日で受験できる可能性が高いかもしれません。(保証はできませんけど)

郵送方法は簡易書留と指定されています。

郵便局窓口で「簡易書留でお願いします」と言うだけです。

定形外郵便物120円、簡易書留320円で合計440円かかりました。

私は2019年受験で、郵便料金の値上がり前だったので430円でした。しばらく古い情報を記載したままになっていて申し訳ございません。

あとは折り返し受験票が届くのを待ちましょう。

簡易書留とは追跡サービスや最大5万円までの損害賠償が対象となった書留の一種です。

受験するセンター窓口に持ち込む場合

各センター窓口で直接支払う方法も紹介します。

この場合も受験申請書が必要なので予め準備しておきましょう。もちろん本確認書類のコピーや証明写真も必要なので忘れないように注意です。

各センター窓口での受付期間は「試験日の2ヶ月前から2日前まで」なので、郵送と違って試験日直前まで申し込みが間に合います。

締日は「休業日を除く2日前まで」なので、試験日が月曜日の場合の2日前は「前週の木曜日」となるので注意してください。

払込手数料とか郵送料金がかからないので各センター近い方は少し節約ができますね。

受験票が届いたら準備完了

各センター窓口で手続きをした場合はその場で受験票を貰えるそうです。

郵送の場合は折り返し郵送されるのを待ちます。私のときは申請書類を郵送した3日後には受験票が届くという素早い対応でした。

まとめ

申請書類の入手からすでに面倒だったり、アナログな方法でしか手続きができないという無駄に手間のかかる受験申請でしたが受験票さえ届いてしまえば一安心です。

これで試験勉強に専念できます。

頑張りましょう。

あなたなら必ず一発合格できます!

私の勉強方法はこちら!

ちなみに…

合格しても免許取得までは先は長いのです。

- 申請書類の入手

- 面倒な申請手続き←今ここ

- 試験勉強

- 試験に合格!

- 実技講習に申込み

- 3日間の実技講習

- ようやく免状発行

試験は低難度な部類だと思うけど、私の感想は「ビルメン4点セットで最も手間と費用のかかる資格」です。合格後の免許の発行までは長かったけど、試験合格さえしておけば免許ゲットしたも同然です。

私は免許取得までに約5万円かかりました。

試験がんばりましょう(ヽ´ω`)